Herr Prof. Gouaffo, Sie haben als Kameruner, aus einem Land kommend, das vor mehr als 100 Jahren eine deutsche Kolonie war, deutsche Literatur und Kultur studiert. Auf einer öffentlichen Konferenz wurden jetzt die Ergebnisse des deutsch-kamerunischen Forschungsprojekts „Umgekehrte Sammlungsgeschichte“ und das daraus entstandene Buch „Atlas der Abwesenheit“ vorgestellt. Was ist das Ziel der Konferenz und des Buches aus Ihrer Sicht?

Wir wollen unsere Ergebnisse nicht nur der Öffentlichkeit bekannt machen, sondern senden damit auch eine Botschaft an die Museen. Wir möchten ihnen deutlich machen, dass das Argument, nur sammeln zu wollen und den Erwerbsmodalitäten nicht so viel Beachtung schenken zu müssen, nicht mehr gelten kann. Wir wollen zeigen, was das „Sammeln“ in der Museumsgeschichte eigentlich bedeutet hat. Der Begriff „Sammeln“ lässt an das Aufsammeln von Mangos unter den Bäumen denken. Wir aber fragen: Wurde das Stück gekauft? Geschenkt? Getauscht? Oder auch gewaltsam enteignet? Die Methode, die wir entwickelt haben, die umgekehrte Sammlungsgeschichte, ergänzt die Provenienzforschung. Bisher endete diese in den Archiven oder auf dem Kunstmarkt. Unsere Methode aber setzt im Aufnahmeland Deutschland an, in den Archiven und Depots der Museen, und geht dann ins Herkunftsland. Dort, in diesem Fall im Kamerun, versuchen wir zu eruieren, welche Rolle die Objekte im Herkunftsland spielen, welche Funktion sie dort haben oder gehabt haben. Dann wird geschaut, wie sie nach Deutschland kamen, welche Akteure in der Kolonialzeit bei der Translokation eine Rolle spielten und wie sie agiert haben, um in den Besitz der Objekte zu kommen. Auch die Rezeption der Objekte im Aufnahmeland wird betrachtet: Wie wurden sie gedeutet? Welche neuen Sinnstiftungen haben sie bekommen? Und schließlich: Welche Konsequenzen hat die jahrhundertelange Abwesenheit der Objekte in der Herkunftsgesellschaft? Welches Wissen ist damit verloren gegangen?

Wie gestaltet sich die intensive Zusammenarbeit zwischen der TU Berlin und Ihrer Universität, der Université de Dschang, ganz praktisch? Was sind die Besonderheiten?

Am Anfang war das ein Abenteuer. Denn das Wissenschaftsmanagement ist in Kamerun ganz anders als in Deutschland. Man äußert dort seine Wünsche und Pläne nicht so direkt, man muss sehr genau hinhören, interpretieren, um zu verstehen. Die deutsche Kultur ist viel direkter. Man muss „Farbe bekennen“. In Kamerun gibt es klare Hierarchien zwischen Projektkoordinator und Mitarbeitenden. Wir bevorzugen das Top Down-Management, in Deutschland wird meist Bottom-Up agiert und organisiert. Die Mitarbeiter*innen entwickeln und organisieren ihre Projekte und ihre Arbeit sehr selbstständig. In Kamerun liegt alle Verantwortung beim Koordinator. Er muss sicherstellen, dass alles stimmig ist, dass zügig gearbeitet und reflektiert wird. Der Mitarbeiter tut, was der Chef sagt. Es muss erst Übereinkünfte geben, damit nicht der eine den anderen als faul oder verantwortungslos empfindet.

Es gab also viele Momente der Unsicherheit…

Richtig! Denn auch das Finanzmanagement ist ein anderes. In Deutschland gibt es viele Vorgaben der Förderorganisation, die eingehalten werden müssen. Jede Hotelübernachtung, jede Taxifahrt muss mit Belegen nachgewiesen werden. Dagegen herrscht in Kamerun eine Oral-Kultur. Es wird stärker das gesprochene Wort beachtet, nicht, was geschrieben steht. Aber mit der Zeit haben wir das in den Griff bekommen. Es gab zunächst Anbahnungsreisen, wir haben einen informellen Workshop in Dschang veranstaltet, denn am Anfang hatten wir nur eine Idee. Wir haben Gedanken ausgetauscht, ein Projekt konzipiert, Erwartungen formuliert und waren sehr froh, als wir endlich den Antrag einreichen konnten.

Gespräche auf Augenhöhe – Beweislast umkehren

Sie sind ja schon oft in Deutschland gewesen, unterrichten selbst auch „Deutsch als Fremdsprache“ und „Deutsche Literatur und Kultur“. Wie ist die Rezeption solcher Konferenzen bei den kamerunischen Wissenschaftler*innen?

Für uns war es ein Novum, dass die Berliner*innen grundlegende Diskussionen über Afrika in Afrika führen wollten, mit Input durch die Afrikaner. Wir kennen eher die ungleichgewichtige Arbeit. Wir werden öfter eingeladen, kommen aber häufig nur, um zu ergänzen, was schon vorher für uns geplant ist. Aber hier haben wir symmetrisch gearbeitet, gleichberechtigt. Ein kollaboratives Forschungsprojekt mit dem Ziel: Wir suchen den Weg gemeinsam!

Wie ist die gegenseitige Sicht aufeinander heute? Wie kann man aufeinander zugehen?

Nach vielen Studien weiß ich heute, warum sich in den Köpfen der Deutschen die Trauer um den Verlust der Kolonien noch lange hielt, obwohl Deutschland schon 1919 eine postkoloniale Gesellschaft geworden war. Es kam bald darauf der 2. Weltkrieg, dann das Wirtschaftswunder, später die Wiedervereinigung. Das alles hat die Auseinandersetzung mit der eigenen kolonialen Vergangenheit verdrängt, die Erinnerung daran, dass die deutsche Bevölkerung durch mehrere Migrationswellen seit dem 17. Jahrhundert selbst aus einem Völkergemisch besteht. Und natürlich haben wir immer unterschiedliche Sichten aufeinander. Die Nachfolger der Täter haben sicher andere Emotionen, als die Nachfahren der Opfer. Aber wir sind uns heute bewusst, dass wir alle zwar selbst bei den dramatischen Ereignissen damals nicht dabei waren, aber dass wir die Zukunft gestalten müssen. Deshalb kommen wir an diesem Dialog nicht vorbei.

Wie kann ein Projekt wie Ihres helfen, die Vergangenheit zu bewältigen?

Ein Fazit, das wir auch im Atlas begründen, ist, dass die Beweislast umgekehrt werden soll. Es dürfen nicht mehr die Afrikaner sein, die den Museen sagen sollen, was dort unrechtmäßig steht. Sondern Museen müssen von sich aus zurückgeben, beziehungsweise die Herkunftsländer zumindest informieren, dass Objekte in ihren Depots stehen, die nach Afrika gehören. Vor unserer Forschungsarbeit war das nicht selbstverständlich. Wir waren unwissend. Und man kann ja nicht etwas reklamieren, von dem man überhaupt nicht weiß, dass es existiert. Doch jetzt liegen die Karten auf dem Tisch! Es gibt keine Ausreden mehr. Wir haben mit den 40.000 gefundenen Objekten nun eine Idee davon, was vorhanden ist. Und wir glauben sogar, dass es noch mehr ist. Auf jeden Fall fängt jetzt eine neue Ära an, die auf Ehrlichkeit und Transparenz beruht und mit einer neuen Diplomatie einhergeht. Ich denke, mit dieser Transparenz und mit der Möglichkeit, sachlich und unbefangen darüber zu reden, können wir uns auf einer ganz anderen Ebene begegnen und gemeinsame Lösungen suchen. Die kolonialen Verhaltensweisen werden damit von selbst verschwinden. Das wird sicher dauern, aber der Anfang ist gemacht!

Plädoyer für eine dekoloniale Sprache im Museum

Noch mal zurück zu der Gefühlslage im Herkunftsland: Sie sagen, das Fehlen der Objekte werde in Kamerun zunehmend spürbar. Wie macht sich das bemerkbar?

Forscher*innen wie wir sind meist die ersten, die es merken. Der nächste Schritt besteht nun darin, die Gemeinden und die Regierungen zu informieren. Im Frühjahr 2023 konnten wir in Kamerun eine Nationale Kommission für Restitution einrichten, mit Akteuren aus verschiedenen Ministerien. An sie werden wir das Wissen, das wir jetzt rekonstruiert haben, weiterleiten, um den Communities zu helfen, die Gegenstände dorthin zurückzugeben, wo sie herkommen. Die ursprünglichen Besitzer sind zwar nicht gleichzusetzen mit dem Staat von heute. Doch die Entscheidung, was wir daraus machen, muss in jedem Fall bei uns liegen. Deutschland muss erst einmal das zurückgeben, was ihm nicht gehört.

Und auch für die Darstellung der Objekte in deutschen Museen hat das Team ja viele Vorschläge gemacht. Sie selbst als Germanist halten zum Beispiel ein „Plädoyer für eine dekoloniale Sprache im Museum“. Was verstehen Sie darunter, warum ist das aus Ihrer Sicht notwendig?

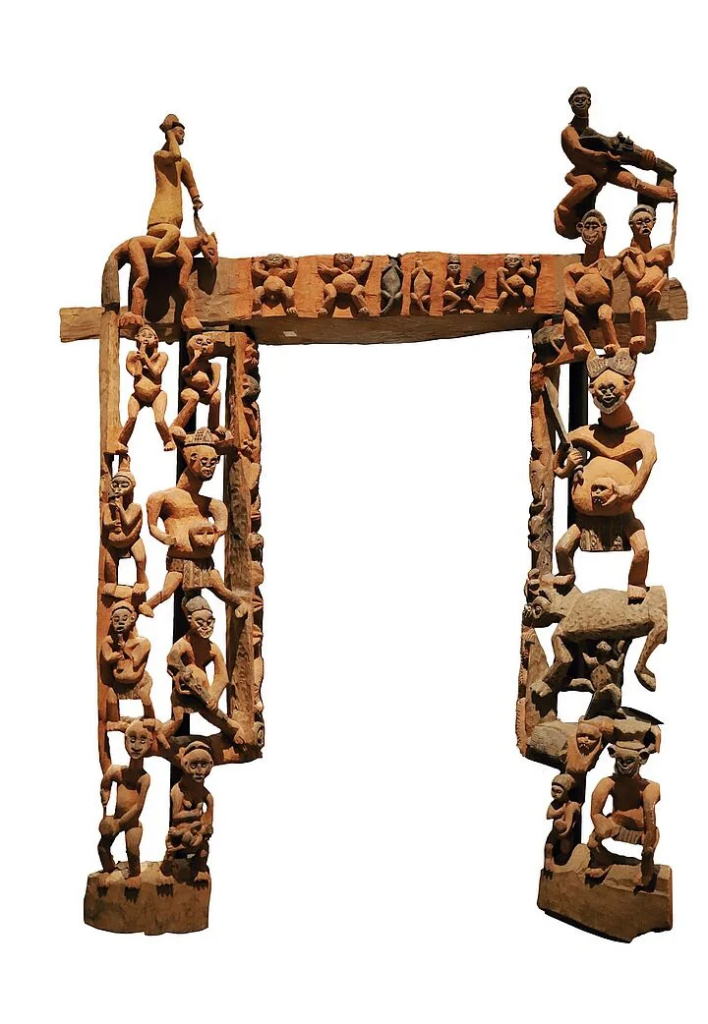

Sprache ist nicht nur Kommunikationsmittel, sondern Träger von Wissen, ein Medium. In der Museumssemantik steckt bis heute die Deutungshoheit der kolonialen Nation. Man spricht von einem „Stamm“ in Kamerun, aber nicht zum Beispiel von den Bayern als „Stamm“. Priester werden als Zauberer bezeichnet, Mediziner als Schamanen, Objekte, die sie benutzen, werden als Amulette oder Zaubermittel betrachtet. Damit wird nicht die Funktion des Objekts in den Mittelpunkt gestellt, sondern die Art und Weise, wie man Wissen darüber konstruiert. Etwas aus der Fremde wird einbezogen, ihm ein neuer Sinn gegeben, eine neue Identität, manchmal wird die Bezeichnung sogar zum Schimpfwort umkonstruiert. Weitere Beispiele sind Wörter wie „Gefecht“, „Kampf“, „Expedition“, die verschleiern: Es ging um kriegerische Inbesitznahme. Die Frage muss also sein: Wer deutet in Museen über wen und mit welchem Ziel? Wir Kameruner können uns nur schwer vorstellen, unsere Kinder in ein deutsches Museum zu bringen, damit sie hier etwas über unsere Kultur erfahren. Denn sie finden dort etwas Artifizielles, das sich in der Sprache manifestiert. Aber wir schauen nun mit dem Projekt zuversichtlich und auf Augenhöhe in eine gemeinsame Zukunft!

Vielen Dank!

Das Interview führte Patricia Pätzold